Bei langjährigen Rauchern entspricht der Verlust an Lebenszeit rein rechnerisch in etwa 20 Minuten pro Zigarette. Bei Männern sind es demnach 17 Minuten, bei Frauen 22, wie aus einer Schätzung von Forschenden des University College London (UCL) im Fachblatt Addiction (DOI: 10.1111/add.16757) hervorgeht.

Für ihre Berechnungen griffen sie auf britische Daten zur Mortalität von Rauchern zurück und berücksichtigten, wie viele Zigaretten diese im Schnitt pro Tag konsumieren.

Die Gruppe um Sarah Jackson von der Abteilung für Verhaltenswissenschaften und Gesundheit will die Gefahren des Rauchens möglichst anschaulich verdeutlichen. Es sei eine Herausforderung, Raucherinnen und Raucher auf eine klare und verständliche Weise zu vermitteln, welches Risiko ihre Sucht berge.

„Eine potenziell wirkungsvolle Möglichkeit, den Schaden des Rauchens zu beziffern, ist die Schätzung des durchschnittlichen Verlusts an Lebenserwartung für jede gerauchte Zigarette“, so das Team um Jackson.

Die Gruppe rechnet vor, dass Menschen, die am 1. Januar zu rauchen aufhören, bereits eine Woche später rein rechnerisch eine Tag an Lebenszeit gewonnen haben. In der Realität gibt es aber keinen solchen direkten Zusammenhang zwischen gerauchten Zigaretten und Lebenszeit.

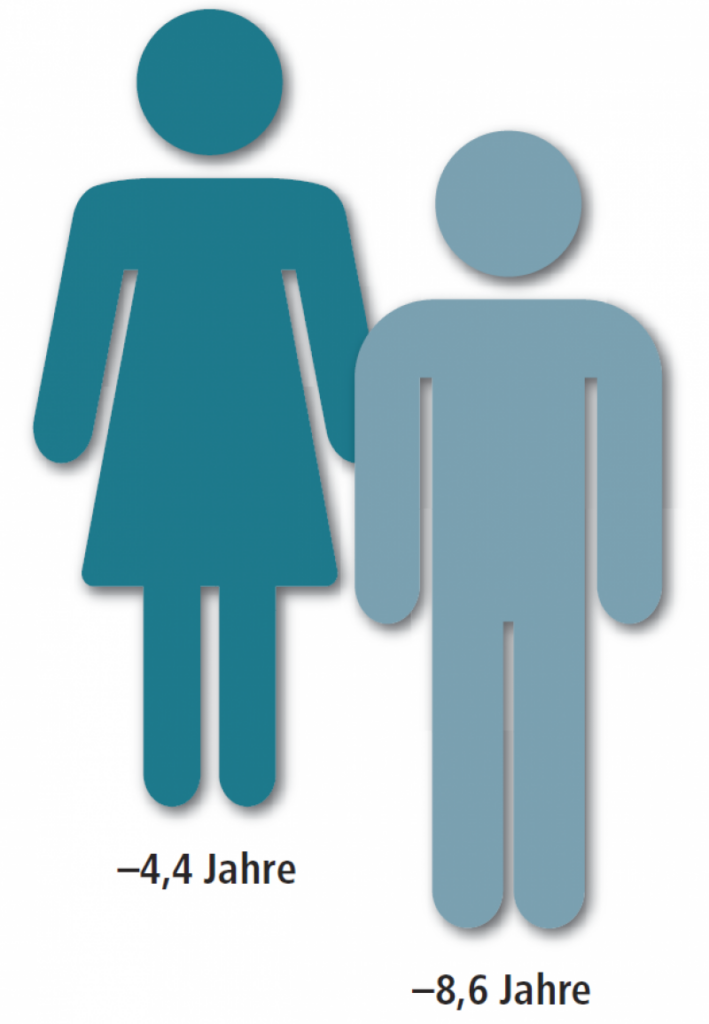

So können einzelne Raucherinnen und Raucher sehr alt werden. Im Schnitt verlieren langjährige Raucherinnen aber 11 Jahre an Lebenszeit im Vergleich zu Nichtraucherinnen, bei Männern sind es 10, wie das Team um Jackson schreibt.

Das britische Gesundheitsministerium hatte die Schätzung in Auftrag gegeben. „Wenn ein Raucher am Neujahrstag aufhört, bekommt er bis zum 20. Februar bereits eine ganze Woche seines Lebens zurück“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Bis zum Ende des Jahres belaufe sich die Zahl der geretteten Lebenstage auf 50.

Die Angaben stützen sich auf eine neue Auswertung zweier Langzeitstudien aus Großbritannien. Das Forschungsteam berücksichtigte darin aktuellere Daten, eine längere Beobachtungszeit und mehr Faktoren als eine frühere Schätzung aus dem Jahr 2000. Damals war die verlorene Lebenszeit durch eine Zigarette auf 11 Minuten geschätzt worden. Doch das beruhte auf der Annahme, dass Raucher, die nicht aufhören, durchschnittlich nur 6,5 Jahre ihrer Lebenserwartung einbüßen.

„Es sind britische Daten, aber man kann davon ausgehen, dass sie auch für Deutschland und andere westliche Staaten gelten“, sagte die Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg.

Die Mitteilung ist Teil einer Kampagne der britischen Regierung, um die Menschen zum Aufhören zu bewegen. Einer der Studienautoren gab an, unter anderem für ein Unternehmen tätig zu sein, das Tabakersatzprodukte entwickelt. Harm Wienbergen vom Bremer Institut für Herz- und Kreislaufforschung hält die Schätzung für plausibel, verwies aber darauf, dass es große individuelle Unterschiede gebe, wie schädlich eine Zigarette wirke.

Quelle: www.aerzteblatt.de vom 02.01.2025